「戦略なき」学級経営は、先生を消耗させる

「学級経営は戦略だ」と言われても、あまりピンとこない先生もいるかもしれません。

戦略を意識せずに担任を続けているとしましょう。

どうしても毎日が「行き当たりばったり」になってしまいます。

朝から授業、休み時間にはトラブル対応、放課後は会議と事務作業…。

気づけば夜になり、「今日も計画通りに進まなかった」と肩を落とす日々。

気合と根性で走り切っても、疲れがたまるばかり。

先生の余裕も子どもの安心も生まれません。

学級経営は「頑張ればなんとかなる」ものではありません。

場当たり的に対応するほど、定時退勤は遠ざかり、先生自身が消耗してしまいます。

なぜ「戦略」が必要なのか

学級経営を持続可能にするためには「戦略」が欠かせません。

ここでいう戦略とは「1年をどういう流れで進めるか」という全体設計のことです。

戦略があると、日々の判断がシンプルになります。

例えば、子どものトラブル対応をするときのことを考えてみましょう。

「今学期の目標は“挑戦”だから、この経験を挑戦につなげよう」と考えられる。

行事の計画を立てるときも、「2学期は“協働”がテーマだから、子どもたちに役割を分担してやらせてみよう」と判断できる。

戦略があるだけで、迷いが減り、判断がぶれなくなります。

そして、先生が安心して動けると、子どもたちにも自然と安心感が広がっていきます。

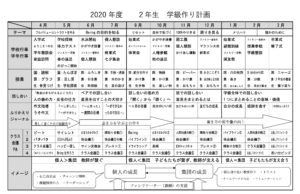

実際の学級経営案(実物紹介)

こちらが、私が実際に使っている学級経営案です。

1年間の大きな行事、学期ごとの目標、そして学級活動の柱を1枚に整理しています。

こうして一目でわかるようにしておくと、迷ったときに立ち返れる“地図”になります。

例えば、秋に運動会を控えているとき。

経営案を見返すと「2学期=挑戦」という軸があるので、「子どもたちが挑戦できるように、役割を任せよう」と判断できる。

あるいは、授業中に落ち着かない子がいたときも、「1学期=安心」がテーマだから、安心感を与える対応を優先しよう、と動けます。

戦略を「見える形」にしておくことが、担任を助ける大きな力になるのです。

学期目標が学級経営の軸になる

戦略の中心にあるのは「学期目標」です。

「1学期=安心」「2学期=挑戦」「3学期=感謝」など、たった一言で構いません。

この学期目標を立てておくと、活動全体が一つにまとまります。

例えば、「挑戦」がテーマの2学期であれば、運動会では役割分担を工夫する。

算数ではちょっと難しい課題に挑戦させる。

行事も学習も、目標の方向にそろっていくのです。

実際、多くの先生は学期目標を立てずに進めています。

毎日の授業や行事に追われると「その日をどう回すか」で手一杯になり、中期的な目標を意識する余裕がなくなってしまうからです。

だからこそ、学期目標を設定すること自体が、学級経営を戦略的に進める第一歩になります。

学級経営案の作り方(概要)

「学級経営案をつくる」と聞くと難しく感じるかもしれません。

ですが、完璧である必要はありません。

大切なのは「担任としての地図を持つこと」です。

大まかな流れは次のとおりです。

- 学級の柱になる言葉を書く(どんなクラスにしたいか)

- 年間行事を整理し、節目ごとに意識する力を決める

-

学期ごとの目標を一言で決める(例:安心・挑戦・感謝)

-

コア活動を1つ決める(振り返りジャーナル、クラス会議など)

このように、シンプルにまとめるだけでも十分です。

詳細なステップや実例は次回の記事で解説します。

まとめ

学級経営案を書くのは、最初は時間がかかります。

けれど、その時間をかける価値は大きいです。

小さな準備が、先生の余裕と子どもの安心を支えます。

まずは一言でも構いません。

「今学期は“安心”を大切にする」など、自分のクラスに向けた言葉を考えてみましょう。

その一言が、先生の判断を助け、子どもの成長を支えるコンパスになります。

👉 あなたのクラスの“戦略”は何ですか?

👉 来週からの学期に向けて、一言の学期目標を立ててみませんか?

次回予告

次回の記事では「学級経営案の作り方」を具体的に解説します。

「学期目標をどう立てるか」「行事と学習をどう結びつけるか」「コア活動をどう選ぶか」など、すぐに使えるステップを紹介します。

コメント