① 年末まで残り100日という節目

気がつけば、今年も残り100日となりました。

「もう100日しかない」と感じる人もいれば、「まだ100日もある」と考える人もいるでしょう。この違いは、毎日をどう過ごすかに直結します。先生方の仕事は日々忙しく、授業・子どもへの対応・校務分掌と、目の前のタスクをこなすだけで精一杯になりがちです。そのまま流されてしまうと、気づけば「何も変わらないまま」年末を迎えてしまいます。

逆に、この100日を意識的に使えば、働き方や教室づくりに小さな変化を積み重ねることができます。100日=約3か月強。学期のまとめや行事準備と重なる時期でもあり、毎日の働き方を整えるには絶好の機会です。

月末というタイミングは、その最初の一歩を踏み出すのにぴったりです。1か月を振り返り、来月の目標を設定する。たったそれだけでも、「忙しさに流されるだけの毎日」から「自分の軸を持った働き方」にシフトできます。

特に10月は、運動会や学芸行事の練習、定期テストが重なり、時間割の変更や急な気温・気候の変化もあり、教室の雰囲気が落ち着きにくい時期です。だからこそ、事前に「揺れ」を見越した準備や目標設定が必要になります。

② 振り返りの重要性

先生の仕事は本当にめまぐるしいものです。授業をして、子どもの対応をして、会議や校務分掌をこなして…。その日のタスクをこなすだけで精一杯になり、気がつくと1か月があっという間に終わっていた、という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

私自身、振り返りを習慣にする前は、ただ忙しさに流されていました。例えば――

-

授業準備が間に合わず、事前にストックしていたアイディアでその場をしのいだことが何度kかありました。

-

テスト前に「ここを考えさせたい」という視点を分析できず、結局はプリントを配って総復習するだけになってしまいました。

-

行事やテストが重なった時期に、大雨洪水警報で休校となり、予定が大幅にずれた時は、修正する余裕がなく混乱するばかりでした。

しかし、月末に短い時間でも振り返りをするようになってから、状況は変わりました。

-

日々の業務も落ち着いて取り組めるようになり、急な変更にも慌てずに対応できるようになりました。

-

授業を考えるときには「子どもがつまずきそうなポイント」を中心に構成を考えるようになり、より意図的な授業づくりができるようになりました。

振り返りは「失敗を反省するため」ではなく、「次に進むためのエネルギーを得る作業」です。月末のほんの15分が、翌月の行動を大きく変えてくれます。

③ 振り返りの4項目と実例

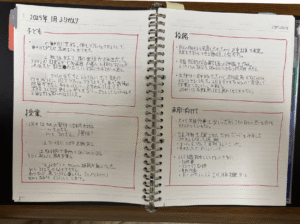

月末の振り返りは、次の4つの項目に分けると整理しやすくなります。

-

学級経営

-

授業づくり

-

校務分掌

-

その他

ただし、この4項目はあくまで一つの型にすぎません。勤務校や担当によって柔軟に変えてよいのです。例えば、私が昨年度担当していた特別支援学級では、「学級経営」「授業づくり」の代わりに 「子どもの様子」として記録を残していました。

実際の週案ノートの一部をご紹介します。文章で説明するより、実物を見てもらった方がイメージが湧きやすいと思います。

子どもの様子

-

介助が必要だった児童が、休み時間のリフレッシュを通して少しずつ自分で動けるようになった。

-

朝の会での発言が苦手だった児童も、周りの支えがあれば一言言えるようになった。

-

教室全体としても、友達の言葉を最後まで聞こうとする雰囲気が出てきた。

授業づくり

-

1日の習慣を確認する時間を設定したことで、子どもたちの流れが安定した。

-

クロームブックを活用し、プリント以外にも提示や音声支援を組み合わせられるようになった。

-

「ここでつまずくだろう」と予想した場面では、時間を区切って短い指示を出すとスムーズに進んだ。

校務分掌

-

特別支援コーディネーターとしての会議準備に追われることもあったが、段取りを整理して臨むことで安心感を持てた。

-

学年や管理職と連携して支援体制を整えられたのは大きな成果だった。

来月に向けて

-

大きな行事(運動会・学芸行事)を控えており、子どもたちが日常のリズムを崩さないように気をつけたい。

-

ICTの活用は引き続き取り入れ、視覚支援と組み合わせて支援を充実させたい。

-

学級全体で「自分の役割」を持たせる活動をさらに広げたい。

このように記録を残しておくと、翌月の目標設定や支援の見直しに役立ちます。たった数行でも、後から見返すことで「子どもの成長」「自分の工夫」「改善すべき課題」がクリアに見えてくるのです。

⑤ 10月は“揺れる”月

特に10月は、先生にとっても子どもにとっても落ち着きにくい時期です。

-

行事と評価が重なる:運動会や学芸行事の練習と、定期テストが同時進行になりやすい。

-

時間割変更・気候の影響:行事やテストで時間割が入れ替わり、さらに気温差や天候不順で体調を崩す子が増える。

-

習慣が揺らぐ:学期初めに身につけかけた習慣が崩れやすい。研究によれば新しい習慣が定着するには平均66日(18〜254日)の時間が必要と言われており、10月はまさに“揺れる途中”に当たります。

だからこそ、10月の目標設定は「揺れることを前提」にしておくことが大切です。

-

テストや小課題は早めに準備

-

行事逆算カレンダーを作成

-

特別教室の使用予定を事前確認

-

代替教材や予備授業案を用意

-

気温差への対応を子どもにリマインド

これらを準備しておけば、予定通りに進まなくても余裕を持って対応できます。

⑥ 来月の目標設定

振り返りをもとに、来月の目標を立てましょう。

コンフォートゾーンを意識する

「コンフォートゾーン」とは、自分が安心して行動できる範囲のこと。ここから少し背伸びした挑戦をすることで成長が生まれます。大きな目標よりも、日常で確実に取り組める小さな目標を選ぶのがコツです。

例:

-

金曜日の放課後15分は机上整理と週案の更新に充てる

-

毎朝5分、週案ノートを見直す

数字で表す

-

週3回は定時退勤する

-

毎日1単元につき授業記録を3行残す

-

1週間に1度、同僚と授業について意見交換をする

誰が見ても達成できたか分かる表現にする

-

行事練習が続いても、子どもに一日一回はポジティブな声かけをする

-

テスト前に「復習」ではなく「考え方を確認する時間」を必ず一度設ける

習慣化の科学を味方につける

新しい習慣が自動化されるまでには平均66日がかかると言われています。10月に取り組み始めれば、年末には習慣として定着している可能性が高いのです。

⑦ 週案ノートへの落とし込み

振り返りと目標設定は、週案ノートに落とし込んで習慣化しましょう。

-

月末ページに記録:「4項目の振り返り」と「来月の目標」を数行でまとめる。

-

週間ページで見返す:目標をタスク欄に反映し、週末にチェックする。

-

机上に開きっぱなし:毎朝出勤後に確認し、放課後に進捗をチェック。

-

金曜15分更新:進捗の振り返り、翌週タスク確認、月間目標とのズレのチェックを行う。

⑧ まとめ

年末まで残り100日。この時期は揺れやすいですが、だからこそ月末の振り返りと目標設定が大切です。4項目で数行ずつ振り返り、コンフォートゾーンを意識した小さな目標を立て、週案ノートで日々確認する。この積み重ねが、年末の自分を大きく変えます。

今日、まずは数行で構いません。今月を振り返り、来月の目標を書いてみてください。

私が運営している「ライフワークゼミ」では、先生がより気軽に働ける環境づくりに役立つ情報を発信しています。週案ノートの活用法をはじめ、学習・生活スタンダードの考え方や、生徒指導リフィル、行事準備の工夫など、明日から使えるアイデアを取り上げています。

Instagram(@lifework_zemi)でも短くまとまった投稿や配布企画を行っていますので、ぜひ併せてご覧ください。

コメント