仕事に追われる毎日から抜け出すために

先生の仕事は授業、会議、行事、校務とやることが山積みです。

私自身も初任の頃、予定や締め切りを管理しきれず、タスクの優先順位がわからない状態でした。

「資料は大切だから」と思って何でも残してしまい、複数のノートやメモに予定や教材研究を書き散らしては、「あれ、どこに書いたっけ?」と探し回る日々…。その結果、仕事は溜まっていく一方で、毎日のように残業。土日も教材研究に追われ、家に帰ってもご飯を食べて寝るだけの生活でした。

趣味を楽しむ余裕などなく、「このままで本当にいいのか」と焦りながら働いていたのです。

今回紹介する週案ノートの基本5種類

そこで私は、まずは毎日使っている週案ノートを一冊にまとめることにしました。

これが、「週案ノート」の始まりです。

1週間のタスク管理と授業の予定を1ページで見渡せるようにレイアウトを考えました。

今でもレイアウトを工夫して、「もっと見やすくならないか」と思考する日々です。

みなさんも「ライフログノート」「先生手帳」など、さまざまな手帳を活用されていることと思います。

週案ノート(や手帳)の中身は人によってさまざまだと思います。

私が実践して「働き方が整った」と感じた基本の構成は以下の5種類です。

-

教師理念

-

マンスリーカレンダー&振り返り

-

年間行事&月中行事

-

全校の時間割一覧

-

週案ページ

この5つを揃えておくだけで、予定やタスクの見通しが立ち、余裕をもって行動できるようになります。

ここからは、それぞれの中身と使い方を詳しく紹介していきます。

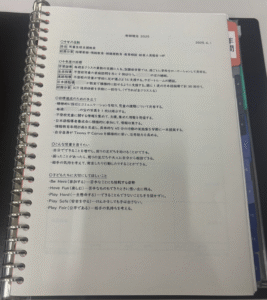

教師理念をノートの先頭に置く意味

私は、毎年ゴールデンウィークまでに「どんな子どもを育てたいか」を言葉にして記録しています。これが「教師理念」です。

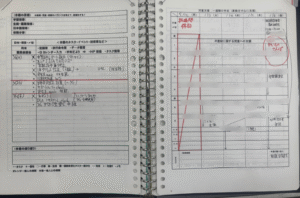

(実際のページ↓)

授業や校務の判断に迷ったとき、理念を見返すことで「何を優先すべきか」が明確になり、日々の仕事に一貫性が生まれます。

実際に教師理念を持つようになってからは、

-

学級づくりにおいて子どもへの指導に一貫性が出た

-

校務における自分の目標が明確になり、目標に向けての行動力が上がった

という大きな変化がありました。

だからこそ、私は週案ノートの先頭に教師理念を挟んでいます。ノートを開くたびに目に入り、自然と軸を意識できるからです。

(教師理念の作り方は第3回の記事で詳しく紹介しています。まだの方はぜひチェックしてください。)

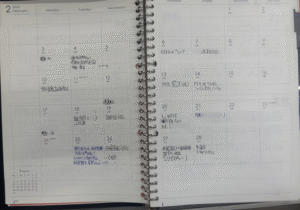

マンスリーカレンダーと振り返りの活用方法

マンスリーページは「予定」を書くのではなく、退勤する前にその日した仕事を箇条書きで記録するのがポイントです。

たとえば「国語テスト採点」「保護者への電話連絡」といった具合に、実際の行動を積み重ねます。これにより、1週間の振り返りで改善点を見つけたり、1ヶ月でどんな成果があったかを判断したりできるようになります。

(実際のページ↓)

次のページにはルーズリーフを用意し、**「授業」「生徒指導」「校務」「そのほか」**の4項目に分けて1ヶ月を振り返ります。

「授業準備が直前になりがちだった」「校務の負担が多くバランスを欠いた」など、改善点を明確に整理するのです。

(実際のページ↓)

このページを見返すと、翌月に向けての4項目の目標が書かれているので、次の行動にすぐつなげやすいというメリットもあります。

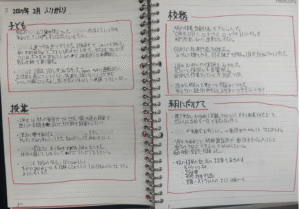

年間行事と全校時間割で見通しを立てる

週案を立てる上で欠かせないのが、学校全体の流れを見通せる資料です。

(実際のページ↓)

私は年間行事や月ごとの行事予定をノートにまとめておき、そこから学習計画を立てています。これによって、行事直前に「テストが重なってしまった!」と慌てることがなくなりました。

さらに役立つのが、全校の時間割一覧です。

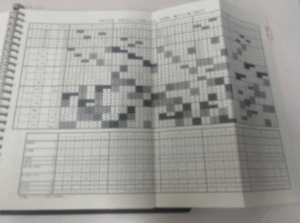

(実際のページ↓)

お楽しみ会で体育館を使いたいときや、出張で自習監督を他の先生にお願いするとき、図書室が空いていれば「読書活動にできますね」とスムーズに提案できます。特別教室の利用状況がすぐにわかると、お願いもしやすく、同僚との調整もぐっと楽になります。

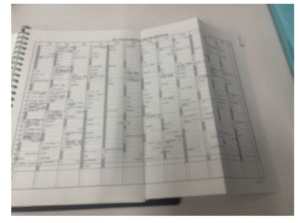

週案ページでタスクと時間割を一元管理

週案ノートの核になるのが「週案ページ」です。ここではタスクと時間割を1ページにまとめ、進捗を管理しています。バレットの使い方については以前の記事で詳しく解説しているので、そちらをご参照ください。

(実際のページ↓)

大切なのは、「タスク」と「子どもの時間(時間割)」を同時に見渡せること。

例えば、月曜日にテストがある週であれば、前の週の間に「テスト後に配るプリントの準備」を済ませられます。放課後に会議が詰まっている週なら、翌週に仕事を回すなどの調整も可能です。

こうして先を見通して行動できることで、仕事の後手対応を防ぎ、放課後の残業を減らす効果がありました。

週案ノートを習慣化するコツ

週案ノートを有効に活用するためのコツは、職員室の机に常に開いて置いておくことです。

これにより、今どんな仕事に取り組んでいるのかを一覧で確認でき、タスクの抜け漏れを防げます。ノートを探す手間もなく、自然に目に入るため習慣化しやすいのもポイントです。

さらに、私は金曜の退勤前15分をルーティン化しています。

振り返りを行い、翌週以降のタスクを整理し、机の上も片づける。これを一度に済ませることで、週明けを気持ちよく迎えられるようになりました。

こうした小さな習慣が積み重なり、結果的に残業削減や働き方改善につながっていきます。

基本の5種類で働き方を整えよう

今回は、週案ノートの中身のうち 働き方を支える基本の5種類 を紹介しました。

-

教師理念

-

マンスリー&振り返り

-

年間行事&月中行事

-

全校の時間割一覧

-

週案ページ

どれも「見通しを立てる」「仕事を整理する」ために欠かせない要素です。

私自身、週案ノートを整える前は、予定やタスクを管理しきれず、残業や休日出勤が当たり前でした。しかし、ノートの中身を工夫することで、優先順位を明確にし、先を見通して行動できるようになったのです。

まずは、この5種類を真似して取り入れるところから始めてみてください。

最初から完璧に使いこなす必要はありません。自分に合った形に調整しながら続けていけば、必ず「働き方に余裕が生まれる」ことを実感できるはずです。

次回は、さらに便利にするための「応用編の中身5種類」をご紹介します。こちらもぜひ楽しみにしていてください。

コメント